| 妙見大菩薩(みょうけん 金鶏山妙見大菩薩) |

|

| 福山市水呑町宝山 | |

| 金鶏山妙見大菩薩(寺?)福山市水呑町宝山

天地初めてひらけし時、高天の原に成れる神の名は、天之御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、次に高御産巣日神(たかみむすびのかみ)、神産巣日神(かみむすびのかみ)、この三柱(みはしら)の神は、並独身神(みなひとりがみ)と成りましまして、身を隠したまひき・・・古事記上巻天地開闢(てんちかいびゃく)の書き出しだ。 この三柱の神が造化三神と言われ、神話に一番最初に登場するのだ。 一方、あらゆる星は北極星を中心にまわるから、全宇宙を支配する星とされ、それが妙見大菩薩信仰となった。 陰陽道では絶対に負けない武神となった。 それが神仏習合する中で、この天之御中主神が、「妙見大菩薩」と習合したのだ。 延喜式神名帳にもこの天之御中主神を祀る神社が見当たらないほどマイナーな存在だったのだが、妙見信仰と関わりを持つようになり一気にメジャーデビューを果たしたのだ。 備後でも各地に「妙見さん」があるが、祭神は天之御中主神だけではなく、月読神だったり高御産巣日神だったり色々あるようだ。 ここ金鶏山妙見大菩薩であるが水呑町洗谷北側の「宝山」山頂付近に鎮座している。 この山は峨峨たる岩山で背後には大砲岩、烏帽子岩といった奇岩があるらしい。 また「福山」の命名はこの宝山に対するものとされる説もある。 この寺の建立は江戸末期、安政五年(1858年)のことでで、明治元年(1868年)に本堂が再建されている。 神仏混合された神社は、明治政府から保護を受けるために社内の仏的要素を排除し社名まで変えたが、ここは逆に鳥居などは残したまま寺としたのだろうか。 岡山県には唯一明治初年の廃仏毀釈の被害を逃れたとされる日蓮系「神仏習合」の祭祀形態を現在も残す最上稲荷がある。 伏見稲荷、豊川稲荷と並び日本三大稲荷と称されているが、ここも寺なのか神社なのかイマイチよくわからない。 |

|

|

|

| 金鶏山妙見大菩薩 | |

|

|

| 鐘楼 | |

|

|

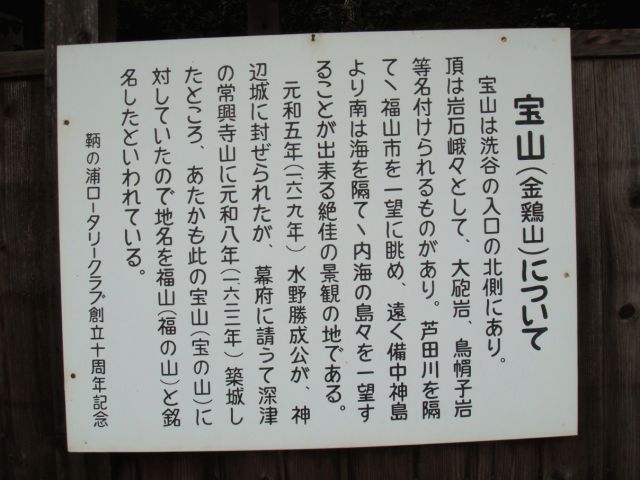

| 宝山について | |

|

大きな地図で見る |

|

| 地図 |